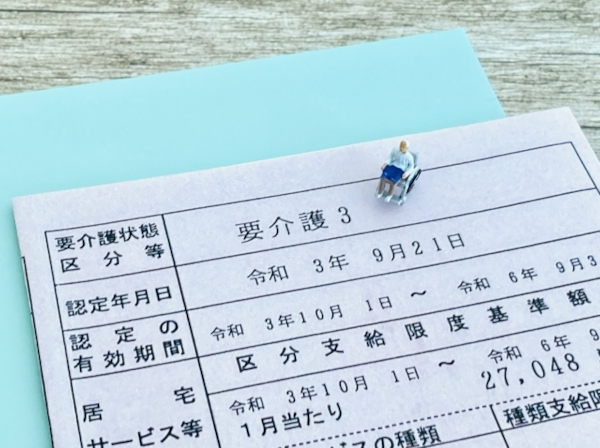

この記事では「介護認定の基礎知識」をわかりやすくまとめています。

ざっくり言うと、介護認定は“どのくらいの介護サービスを受けられるか”を決める目安。要介護度が上がるほど、利用できるサービスの幅も広がります。

介護認定ってそもそも何?

「介護が必要かどうか」「どのくらい手助けが必要か」を公的に判断するものです。

申請すると、訪問調査や主治医の意見書をもとにして「要支援1~2」「要介護1~5」に区分されます。

💡ここで大事なのは、等級ごとに使えるサービスや支援の範囲が変わるということ。

レベルごとの違いをざっくり解説

- 要支援1・2

「少しだけ手助けが必要」な段階。リハビリや生活支援など、比較的軽めのサービスが中心。 - 要介護1・2

身の回りのことに部分的なサポートが必要。訪問介護やデイサービスなども使えるようになります。 - 要介護3・4

起き上がりや着替えなど、生活全般に手助けが必要。施設利用も選択肢に入ってきます。 - 要介護5

ほとんど全面的に介護が必要な状態。特別養護老人ホームの利用などが可能です。

「特養と老健の違いが気になる」という方は、こちらの記事もどうぞ。 ➡ 特養・老健・グループホームの違いを比較|後悔しない施設の選び方

申請から認定までの流れ

- 市区町村の介護保険課で申請

- 調査員が自宅を訪問(聞き取りや動作の確認)

- 主治医の意見書を提出

- 介護認定審査会で判定

- 結果通知(大体30日以内)

思ったよりスムーズに進むんですね!

はい、手順さえ押さえれば難しくはありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 一度認定されたらずっと同じ?

→ いいえ。基本的に更新申請が必要です。状態が変われば等級も変わります。

Q. 介護認定を受けたら費用はどうなる?

→ 原則1割負担(所得に応じて2~3割)でサービスが利用できます。

Q. 申請は本人じゃないとダメ?

→ 家族やケアマネジャーが代理でできます。

前向きに進めるために

介護認定は「不安な生活を支えるための入り口」です。

最初は戸惑うかもしれませんが、制度を知ることで利用できるサービスの選択肢も広がります。

介護はひとりで抱え込まず、制度や支援をうまく使うことが大切です。

まずはできることから一歩ずつ、気持ちを軽くしていきましょう。

✅ この記事を読んで「制度の仕組みが少しわかったかも」と思っていただけたら嬉しいです。

介護は長く続くからこそ、前向きに進める工夫を一緒に見つけていきましょう。

コメント